Ogni volta che ascolto una traccia dei Kraftwerk ripenso alla relazione tra uomo e macchina, e ritengo sia un’associazione piuttosto condivisa tra i nerd affascinati da questi nonni techno.

Quando uscirono negli anni ‘70, vennero considerati la fine della musica da molti critici. Erano freddi, statici, privi di calore umano: sembravano programmatori più che musicisti, intenti a creare musica per un mondo artificiale.

Non usavano strumenti tradizionali, ma macchine e sintetizzatori. E la musica elettronica in quegli anni era considerata di serie B, una sorta non-musica: tutti sarebbero stati capaci di realizzarla se solo avessero voluto, non era necessaria alcuna conoscenza musicale.

Almeno, questa era la percezione.

Preferisci il podcast?

Ogni puntata trasforma il post del blog in un racconto da ascoltare.

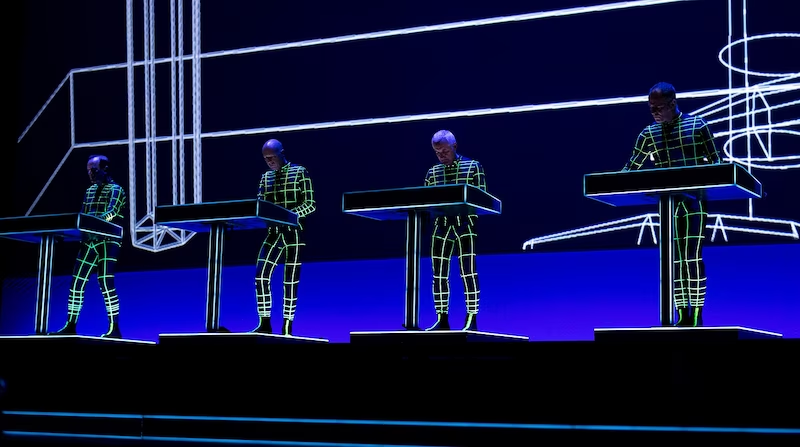

Come se non bastasse, i Kraftwerk crearono i loro manichini: quattro automi con capelli corti, camicie rosse, pantaloni e cravatte nere, copie perfette di loro stessi che in uno scenario avanzato avrebbero mandato in soffitta gli originali.

Fine dei musicisti in carne ed ossa: d’ora in poi solo prodotti industriali, musica automatizzata destinata al consumo di massa!

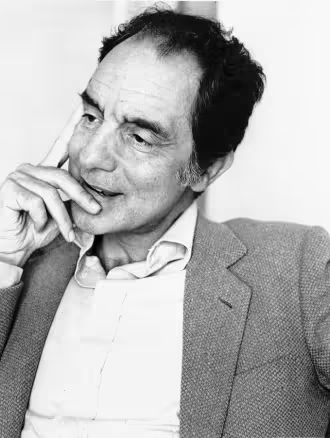

Sempre nel dopoguerra, uno scrittore italiano aveva iniziato a occuparsi di temi simili, e scrivendo di cavalieri senza corpo e visconti aperti da capo a piedi, sosteneva che molto presto la scienza sarebbe arrivata a smontare e rimontare a piacimento la più complessa delle macchine, il linguaggio.

Questo scrittore è Italo Calvino.

Ora, certi spunti letterari e musicali assomigliano a chimere mitologiche, dove finisce il corpo di una creatura inizia quello dell’altra, e pure le domande sollevate sembrano intrecciarsi: in che misura l’uomo può essere, o può diventare, una macchina? Quali sono i collegamenti? Come si misurano le interazioni, i rapporti e le distanze?

L’uomo macchina, Cartesio e il Tour de France

Esiste una macchina speciale con cui abbiamo a che fare quotidianamente, in ogni istante della nostra vita, e no, per fortuna non si tratta dello smartphone.

È il nostro corpo.

Se ci pensiamo un attimo, il corpo umano funziona come una macchina perfetta: ogni elemento ha uno scopo preciso, il mantenimento della vita, e la sua fisiologia, soggetta alle leggi della fisica, ha una spiegazione razionale e, in buona parte, prevedibile.

Nel Discorso sul Metodo, testo del 1637, Cartesio prova a tracciare una distinzione tra uomo e macchina. Il corpo umano rappresenta la res extensa, quella parte puramente necessaria della realtà a cui apparteniamo, mentre la mente, la res cogitans, resta aperta alle possibilità, libera dai bisogni del corpo.

Una visione piuttosto inquietante, superata, capace di generare conseguenze distorte nel rapporto con la propria e altrui corporeità, così come altre distorsioni etiche. Ad esempio, tutti gli animali, esseri privi di ragioni, sono considerati da Cartesio automi, schiavi del proprio corpo: alla luce di questo pensiero, la loro uccisione e vivisezione sarebbe legittima.

Fa orrore oggi, ma l’analisi di Cartesio va al cuore della questione: essere macchina per metà evoca la perfezione organizzativa e intellettiva, e per metà la degradazione della schiavitù.

Nello sport agonistico questa tensione diventa palese.

Dedicato al loro amore per il ciclismo, e al centenario della più importante gara ciclistica mondiale, l’album dei Kraftwerk Tour de France Soundtracks, del 2003, trasforma in musica elettronica l’esperienza del Tour.

Basta ascoltare una traccia come Elektrocardiogram: il suono di un respiro affannato per lo sforzo di una tappa in salita, ripetuto sulla griglia ordinatrice del sequencer, diventa una ritmica, una forza, una forma.

Oppure Vitamin: la lettura al vocoder del bugiardino di un multivitaminico sottolinea la natura artificiale del ciclista, uomo e macchina insieme.

Chi sono i Kraftwerk

Ma torniamo al 1977. In quell’anno i Kraftwerk pubblicano Trans Europe Express, album fondamentale per la musica elettronica, e non solo, senza il quale non sarebbero mai nati generi come la techno, ma anche buona parte di pop e hip-hop.

Anche se l’origine del progetto è fonte di dibattiti, e meriti non riconosciuti, i Kraftwerk nascono nel 1970 da un’idea di Ralf Hütter e Florian Schneider, che nel tempo aggregano vari musicisti intorno al progetto.

Hütter e Schneider chiedevano ai loro batteristi (o meglio, ai loro drum-paddisti) di ascoltare James Brown, gli Earth Wind and Fire e gli Isley Brothers, e di provare a suonare il funk.

Trans Europe Express suona, o vorrebbe suonare, come la musica soul e R’n’B dei 70s, ma decostruita, depurata dalle espressività dei musicisti, con una ritmica scarnificata e ripetuta.

Sembra che l’orecchio analitico dei tedeschi riesca a sintetizzare l’essenza del groove, ad isolare il ritmo afroamericano, e a restituirlo all’ascolto in una versione più chiara.

Questa operazione, degna di un chimico, o di un filosofo hegeliano, riconsegna alla black music un’eredità perduta (o meglio, dispersa), che, da questo istante, sembra prendere consapevolezza del valore delle proprie invenzioni musicali, ed evolversi nel suono del futuro, verso l’electro e la techno.

Il materiale musicale che è “altro”, diventa sempre più identificabile, riconoscibile, nella ripetizione viene ripulito e saldato dall’officina Kraftwerk. E questa attitudine all’autodeterminazione nei processi di produzione e promozione della propria musica diventa fondante.

È il concetto di autopoiesi, o macchina autopoietica, elaborato dai pensatori costruttivisti Maturana e Valera, i quali, parlando di cellule e forme di vita, sostenevano che il mantenimento della propria organizzazione consente ad un sistema di essere vivente.

In poche parole, gli organismi viventi altro non sarebbero che macchine capaci di riprodursi, macchine capaci di mantenere un’autonomia dall’ambiente esterno.

E i Kraftwerk, che paragonano il cervello ad un nastro vergine e la coscienza ad un “duplicato interno”, sono esattamente questo.

Paladini automatizzati

Per scrivere il personaggio di Agilulfo nel suo romanzo del 1959, Il cavaliere inesistente, Italo Calvino dice di essersi ispirato a quegli esseri umani che, dal meccanismo produttivo della catena di montaggio, sono ridotti a pura funzione.

Cioè, a macchine.

Anche Calvino, come i Kraftwerk, resta affascinato dalla presenza di regole formali e ingegneristiche nelle opere d’arte. Il suo interesse per la scienza, e per un’idea di letteratura come “ars combinatoria”, gli esperimenti letterari con il gruppo di scrittori e matematici francesi dell’OuLiPo, lo avvicina a concepire l’esistenza di una macchina letteraria.

In particolare, Calvino era interessato ad una macchina scrivente capace di mettere in gioco sulla pagina quelli che definisce gli “attributi gelosi dell’umano”, quali:

L’esperienza vissuta, l’imprevedibilità degli scatti di umore, i sussulti e gli strazi e le illuminazioni interiori.

da «Cibernetica e fantasmi. Appunti sulla narrativa come processo combinatorio».

Ed eccoci qua, catapultati nell’era di ChatGPT e i vari LLM. Il sogno (o l’incubo) di Calvino può dirsi infine realizzato?

Sicuramente oggi è molto più facile diventare appendici delle macchine, tanti riproducibili paladini dalla scrittura scintillante.

Succede quando diventiamo volontariamente schiavi dell’automatismo, quando decidiamo di affidare la scelta delle nostre parole alla macchina, diventando prigionieri della nostra armatura, la tecnologia.

Ma questo accade perché troviamo nella perfezione della macchina il compimento della nostra umanità, cedendo inevitabilmente alla vergogna prometeica di Günther Anders, quella sensazione d’inferiorità avvertita nel confronto con le nostre creazioni.

Possiamo finire sul sedile del passeggero senza rendercene conto. Ma possiamo, con più sforzo, provare a recuperare una visione differente, uno squarcio sul futuro che la tecnologia stava aprendo in quegli anni e da cui, ancora oggi, penetra uno spiraglio di luce.

Die treibende Kraft: il significato dei Kraftwerk

Fin dalla loro nascita i Kraftwerk sono un progetto multimediale, nato nel circuito degli happening, e profondamente legato al rapporto con lo spazio e l’identità visuale: accompagnavano le performance con illuminazioni e proiezioni, lavoravano alle luci dei loro spettacoli e si esibivano intorno alle installazioni. Erano dei proto-vj oltre che proto-dj!

Tutto ciò che aveva a che fare con loro diventava una novità.

L’epoca in cui vivevano i Kraftwerk era percepita come un radicale cambiamento: alle porte di una rivoluzione dell’informatica e della comunicazione, alle spalle un passato oscuro, violento, lacerato da quella Germania nazista che aveva lasciato macerie e morti nella loro casa natale, a Düsseldorf.

Il motore della storia poteva procedere solo in un’unica direzione: verso il futuro.

Già, il futuro. Ma quale?

Il loro immaginario fatto di stazioni ferroviarie, luci al neon, onde radio e macchine evoca un endless future, che avviene e continua ad avvenire in ogni istante. L’ossessività del riff di Die Mensch Machine arriva dal 1978, ma sembra sia stato pubblicato ieri: è musica che non ha esaurito il suo potenziale, che suona ancora avventurosa e implacabile.

In realtà, in un periodo in cui la quasi totalità del pop era cantato in inglese, i Kraftwerk sceglievano il tedesco, e consideravano la loro musica una sorta di “folk industriale”, musica popolare fatta con rumori e suoni dalla vita di tutti i giorni: il rombo di un’automobile, il rollio della nave, il rumore di un treno in arrivo. Così facendo gettavano le basi per un retrofuturo, l’idea di un futuro creato dal passato e dall’abitudine, hauntologico e impossibile.

Carica di quella leggerezza calviniana tanto decantata nelle sue Lezioni americane, la musica dei Kraftwerk suona sempre giovane e nostalgica, ricorda il sogno che il bambino ha della propria vita futura, come se lo stato della macchina assomigliasse a quello del bambino, caratterizzato da innocenza, purezza e incapacità di giudizio. Non a caso il loro studio, il Kling Klang, costruito in un’area industriale di Düsseldorf, era una sala giochi per adulti, un Kindergarten dove coltivare il proprio sound, lontano dal mondo esterno.

Immaginario o reale che fosse, i Kraftwerk erano ossessionati dal futuro, il diverso, il nuovo.

Ma in fondo, ogni epoca non si trova alle porte con il nuovo? A fare a pugni con ciò che non capisce ancora appieno? Nietzsche in Così parlò Zarathustra scriveva che il volto delle grandi cose all’inizio ha le fattezze del mostro.

Questo non significa essere tecno-entusiasti, o simpatizzanti dell’inevitabilismo tecnologico. La tecnologia, credo, deve restare una risorsa, uno strumento a disposizione della creatività umana. Che sia carburante, energia da bruciare. Non a caso ‘Kraftwerk’ nasce dall’espressione “die treibende Kraft”, la forza trainante.

Questo, secondo me, è il significato più profondo del progetto Kraftwerk.

Uomo, macchina e ambiente: la Cibernetica. E i fantasmi.

In uno dei saggi più belli e lungimiranti di Calvino, Cibernetica e Fantasmi, lo scrittore sanremese affronta il tema della cibernetica.

La cibernetica nasce tra il 1946 e il 1953, quando il matematico Wiener partecipa alle Macy Conference di New York e comincia a cercare un’analogia tra i sistemi organici, gli esseri viventi, e i sistemi artificiali, le macchine. Si inizia a parlare di concetti come la causalità circolare, il feedback e il contesto. Questo nuovo campo di studi prenderà un nome greco, kybernḗtēs, che significa nocchiero, timoniere.

È un momento fecondo nella storia della scienza, in cui le scienze si parlano, e i risultati nei campi di ricerca della biologia, dell’etologia e delle scienze della natura guidano gli sviluppi delle scienze dell’informazione. Una prospettiva che Calvino assorbe e che sviluppa in un altro romanzo, Il visconte dimezzato.

Il protagonista del libro, il visconte Medardo di Terralba, va in guerra e viene diviso a metà da una palla di cannone. Le due metà del visconte cominciano una vita separata: la parte destra è cattiva, mentre la sinistra, all’opposto, buona.

Nessuna delle due metà sembra tuttavia di riuscire nello scopo di realizzare il male oppure il bene: perché sono separate, discrete. Non continue.

Il visconte dimezzato rappresenta l’inevitabile tensione tra due poli opposti, quello dell’organismo naturale e quello artificiale, macchinico. È l’allegoria dell’uomo digitale contemporaneo: un uomo separato, a pezzi, alla ricerca di un’unità.

Per questo c’è bisogno di una prospettiva integrata. L’alternativa, è il fantasma.

Mechanisch oder natürlich? Verso un necessario rapporto uomo-macchina

Sperando di avervi acceso la curiosità, proverò a tirare le fila di questa escursione tra testi e brani, che vi invito ad approfondire, e trovate indicati in fondo all’articolo.

Quello che mi porto a casa dall’escursione, non è tanto che l’uomo possa essere migliorato, o peggiorato, dalla macchina, ma che la sua identità debba essere definita attraverso una relazione con il non-umano.

Ad esempio, se si affida ad un computer il compito di tenere una ritmica, questo lo farà senza commettere errori. Se lo stesso compito si affida ad un batterista, che utilizza le mani e il proprio corpo per riprodurla, otterremo tante micro-variazioni.

Non è dunque l’origine del suono, ma il suo mantenimento a fare la differenza tra l’uomo e la macchina.

Nell’era digitale, ogni opera resta aperta e perfettibile, ma ciò che colpisce e resta sono le imperfezioni, i glitch, gli errori, come residui di una lotta. Quelle che potrebbero apparire come imprecisioni, ora possono essere considerate le qualità della nostra umanità.

Tuttavia è proprio nel confronto con la perfezione della macchina che questa imperfezione può emergere, altrimenti rimarrebbe muta. Inespressa. Non significa avere un atteggiamento remissivo, vuol dire piuttosto agire come se le possibilità della propria libertà fossero in costante manutenzione.

La storia dei manichini dei Kraftwerk, riproduzioni perfette eppure aliene, resta qualcosa di più di un esperimento provocatorio e perturbante: suggerisce che l’artificialità possiede eleganza e bellezza. O anche che la bellezza, nella sua dichiarata perfezione, possiede un carattere non-umano, non-vivente, come una luce fredda che continuiamo ad ammirare.

A proposito della relazione tra meccanico e naturale, vi lascio con una dichiarazione del Kraftwerk Ralf Hütter alla rivista «Mojo»:

Noi suoniamo le macchine, ma è altrettanto vero che le macchine suonano noi. Non dovremmo far fare alle macchine il lavoro da schiavi, noi le trattiamo come colleghi e c’è uno scambio di energia tra noi e loro… nella nostra percezione il sintetizzatore è uno specchio acustico, un sistema supersensibile di analisi cerebrale per l’elemento umano, in un modo che i precedenti strumenti non erano in grado di essere, e pertanto è un mezzo migliore per mostrare la psicologia umana rispetto al pianoforte o alla chitarra.

E infine la domanda nel mese, a cui puoi rispondere nei commenti qui sotto (sono molto curioso di sapere come la pensi!).

La diffusione dell’intelligenza artificiale generativa ha intensificato la discussione su cosa sia la creatività umana. Pensiamo al caso dell’attrice Tilly Norwood, generata dall’IA, oppure all’IA che copia la musica sotto copyright per generarne “nuova”. Se una macchina sembra capace di creare in pochi secondi, cosa ne resta della creatività umana? Cosa rimane di quegli “attributi gelosi” dell’umano a cui accennavo prima?

Bibliografia

- Benedetti A., La visione techno: Umanità, neo-macchine, futuro. Agenzia X, Milano, 2024.

- Buckley D., Kraftwerk Publikation: A Biography, Arcana, 2013.

- Calvino I., Il visconte dimezzato. Mondadori, Milano, 1952.

- Calvino I., Il cavaliere inesistente. Mondadori, Milano, 1959.

- Calvino I., Cibernetica e fantasmi. Appunti sulla narrativa come processo combinatorio, in «Una pietra sopra», Mondadori, 2023.

- Descartes R., Discorso sul metodo, Feltrinelli, Milano, 2014 (ed. orig. 1637).

- Nietzsche F., Così parlò Zarathustra, Newton Compton, 2014 (ed. orig. 1883).

- Prencipe A., Sideri M., Il visconte cibernetico: Italo Calvino e il sogno dell’intelligenza artificiale, LUISS University Press, Roma, 2024.

Discografia

- Kraftwerk – Autobahn (album, Kling Klang / EMI, 1974)

- Kraftwerk – Trans-Europe Express (album, Kling Klang, 1977).

- Kraftwerk – Die Mensch-Maschine (album, Kling Klang, 1978).

- Kraftwerk – Computer Love (singolo, EMI, 1981).

- Kraftwerk – Tour de France Soundtracks (album, Kling Klang / EMI, 2003).